Neues Spiel mit Gas und Strom

Die Berliner Wasserbetriebe zeigen, wie wichtig Klärwerke in ganz Deutschland als flexible Stromlieferanten und -verbraucher sein können. WindNODE soll nun helfen, die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Klärgas weiter zu entwickeln.

Hintergrundbild: © ahnenenkel.com/Silke Reents

Es blubbert wie im Jacuzzi

„Genau das ist das Problem“, erklärt Regina Gnirß.

Die Forschungs- und Entwicklungschefin der Berliner Wasserbetriebe steht zwischen den Becken des Klärwerks Schönerlinde, zu ihren Füßen blubbert es wie im Jacuzzi, mächtige Gebläse jagen Luft in die Klärbecken, um die wasserreinigenden Bakterien mit Sauerstoff zu versorgen. Über Gnirß sollten sich jetzt eigentlich die Windräder drehen – drei Stück betreiben die Wasserbetriebe vor Ort.

Sollten. Eigentlich.

Aber trotz besten Windes trudeln die Multi-Megawatt-Anlagen nur lustlos in der Brise.

▶ Abspielen

Das Video wird erst nach dem Klick von YouTube geladen und abgespielt. Mit dem Klick stimmen Sie der Datenschutzerklärung von Google zu.

Die Berliner Wasserbetriebe gehören zu den größten Unternehmen der Stadt. Beinahe 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Metropole mit Trinkwasser versorgt wird und dass die Abläufe aus Regenwasser, Industrie und Haushalten gereinigt werden. Im ganzen Stadtgebiet sammeln dazu Pumpwerke – die mehr als hundert Jahre alten Radialsysteme – das Abwasser und schicken es durch ein System von 9.500 Kilometern Kanälen und Druckleitungen zu den sechs großen Klärwerken, die wie Schönerlinde am Rande der Stadt liegen.

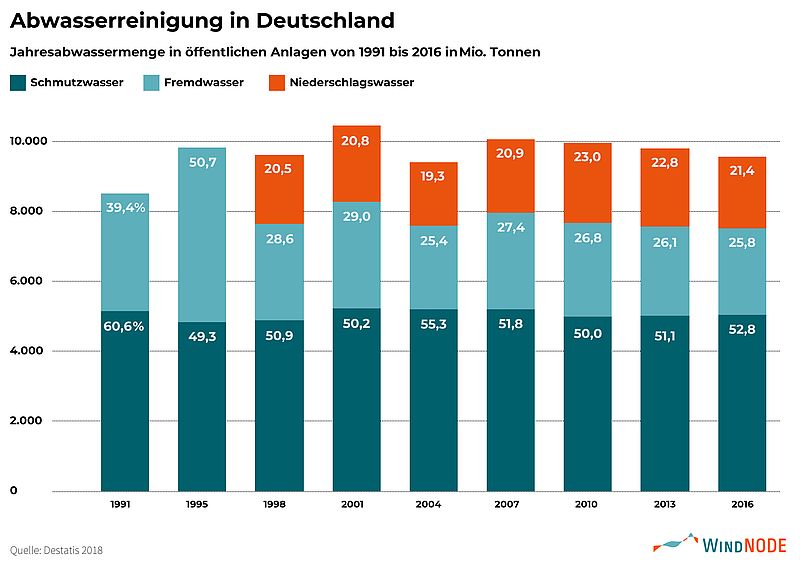

Dort wird es schrittweise gereinigt: mechanische Reinigung, Vorklärbecken, biologische Reinigung mit Sauerstoff und Bakterienschlamm, Nachklärung. Sechs solcher Werke betreiben die Berliner Wasserbetriebe, fast 13.000 Klärwerke gibt es in Deutschland (Quelle: Destatis) . Aber die Windräder auf dem Gelände des Klärwerkes Schönerlinde sind eine Besonderheit.

Blick über das Klärwerk auf die Windräder

(©ahnenenkel.com/Silke Reents)

Klärgas speichern statt verbrennen

Was Regina Gnirß anmerkt: Die Windräder stehen trotzt bester Windbedingungen still – wie so oft musste der Netzbetreiber die Anlagen wegen zu viel Windstrom im Netz für eine Stunde abregeln. Solche Situationen, in denen Stromverbrauch und -erzeugung aus Erneuerbaren nicht übereinstimmen, sind eine der zentralen Fragestellungen für WindNODE und deshalb Thema vieler WindNODE-Projekte.

Denn je mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netzgebiet von 50Hertz eingespeist wird, desto größer werden zwei Herausforderungen: erstens der optimale Abgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch, für den zunehmend die Verbraucherseite in die Verantwortung genommen wird, und zweitens die Bewältigung von Netzengpässen, die durch temporäre Überlastung von Netzen entstehen. Eine der Antworten lautet: Flexibilitäten auf der Verbraucherseite. Die die Berliner Wasserbetriebe zeigen, wie das gelingen kann.

„Kommen Sie mit“, sagt Regina Gnirß und zieht die Türen zu einer der unscheinbaren Maschinenhalle auf dem riesigen Gelände des Klärwerks auf. Maschinenlärm quillt heraus, drinnen verliert sich der Blick in dem präzise geplanten Durcheinander von silbern wärmeisolierten Rohren und braunen Schlammleitungen. „Während draußen die Windräder stillstehen, laufen hier gerade unsere Blockheizkraftwerke auf Hochtouren“, ruft die Gnirß über den Lärm hinweg. Zwei 200-Kilowatt–Motoren eines Blockheizkraftwerks (BHKW) sowie ein weiteres auf dem Gelände mit 500-Kilowatt verbrennen das Gas aus den Faultürmen des Klärwerks. Besser wäre: Jetzt die Windräder laufen zu lassen, um den Strom dem Werk bereitzustellen. Und das Gas für die nächste Windflaute zu speichern: Platz wäre in den großen Glockengasbehältern am Rande des Klärwerkes genug. Immerhin fassen die zwei Tanks 10.000 Kubikmeter Gas mit einem Energiegehalt von rund 60.000 Kilowattstunden (kWh). „Wir könnten das Gas aber auch reinigen und ins deutsche Gasnetz einspeisen, dann hätten wir ein fast unendliches Speichervolumen“, sagt Regina Gnirß. Für die Energiewende müsse man das Zusammenspiel von Gas und Strom ändern. Der erste Schritt soll in WindNODE gemacht werden.

Die gute Ordnung stets vor Augen

„Wo glauben Sie, dass auf einer Kläranlage der meiste Strom verbraucht wird?“, fragt Gnirß, nachdem sie von der lauten Maschinenhalle in die ruhige Leitwarte des Klärwerks gewechselt ist. Vor einem guten Dutzend Bildschirmen sitzen die Beschäftigten der Betriebsmannschaft und behalten die gute Ordnung im Auge: zuströmendes Wasser, Pumpenleistung, Sauerstoffgehalt in den Becken, Ablaufwerte.

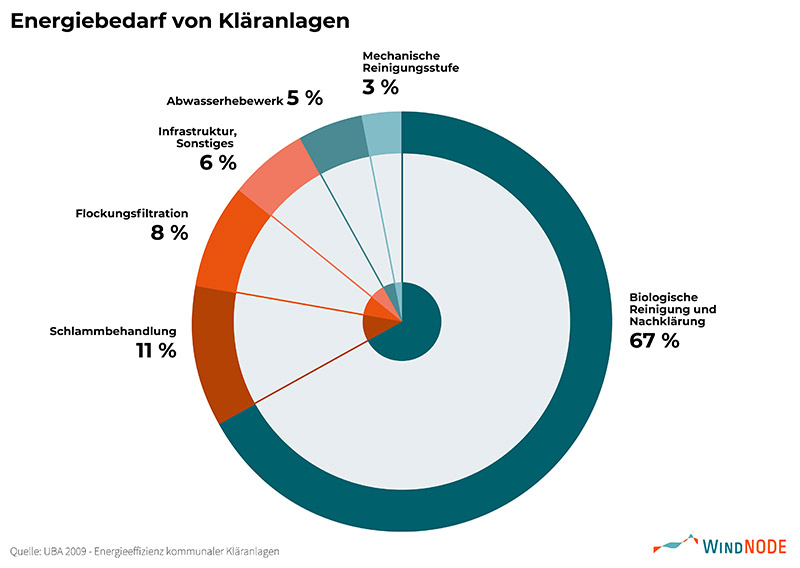

Der meiste Strom? Bei den Pumpen für das Wasser? „Falsch – 70 Prozent der Energie brauchen die Gebläse für die Luft in den Belebungsbecken“, entgegnet Gnirß. Auf dem Bildschirm vor ihr ist das Schema eines dieser Becken zu erkennen, die in Schönerlinde mehr als hundert Meter lang sind. 1.300 Kubikmeter Luft je Stunde werden gerade eingeblasen, damit Bakterien die Stickstoff-Wasserstoff-Verbindung Ammonium zu den Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen Nitrit und Nitrat umbauen. Auf 1,9 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser steht die Anzeige in der Leitwarte.

Dahinter pumpen zwei weitere Gebläse noch mal rund 900 beziehungsweise 700 Kubikmeter in die Becken und stellen den Sauerstoffgehalt so im hinteren Teil des langen Beckens auf einen um ein Drittel niedrigeren Wert ein. Dadurch wird der Sauerstoff knapp und Nitrit und Nitrat reagieren zu harmlosem elementaren Stickstoff N2 – mit knapp 80 Prozent der Hauptbestandteil der Luft.

Klärwerk als Regelkraftwerk

„Unsere wichtigste Aufgabe ist und bleibt es, dass wir sauberes Wasser zurück in die Umwelt pumpen“, sagt Gnirß vorneweg. „Aber wir suchen Spielräume: Wir haben in WindNODE ein Konzept aufgelegt, wie wir mit dem Stromverbrauch des Klärwerks auf das Über- oder Unterangebot von Strom im Netz reagieren.“ Und inzwischen haben die Versuche gezeigt, dass ein Klärwerk solche „Flexibilitäten“ nicht nur theoretisch erbringen kann, sondern dass das auch praktisch funktioniert. Dazu werden in Schönerlinde nicht nur die großen Verbraucher wie die Gebläse für die Belüftung eingesetzt, sondern das ganze Orchester der Stromkonsumenten auf der Anlage.

Zur Erklärung zeigt Wasserbetriebe-Projektdoktorand Christopher Dreke eine Grafik auf seinem ThinkPad. „Erst mal“, so Dreke, „muss man verstehen, dass ein Klärwerk nicht so gleichmäßig läuft wie ein Auto, bei dem der Tempomat auf 100 km/h eingestellt ist“. Ähnlich wie der Stromverbrauch einer Stadt folge auch der Abwasseranfall einer typischen „Lastkurve“. „Und da ist es immer noch so, dass zur Mittagspause das meiste Wasser anfällt – also dann, wenn in der Stadt das Wasser in Küchen und Bädern verbraucht wird.“ Dieser „Abwasser-Peak“ fällt mit einigen Stunden Zeitversatz im Klärwerk an.

Die Steuerung des Klärwerks reagiert laufend auf das Leben der Großstadt: Mit dem Abwasservolumen steigt und fällt der Strombedarf der Pumpen und Gebläse. Im herkömmlichen Betrieb schwankt der Stromverbrauch zwischen 2.000 kWh und 2.700 kWh pro Viertelstunde.

In WindNODE haben die Berliner Wasserbetriebe es sich zur Aufgabe gemacht, davon maximal 250 kWh pro Viertelstunde aus dem öffentlichen Netz zu beziehen. Wenn – so die Überlegung – das Klärwerk diesen selbstgesetzten Höchstwert beim Strombezug einhalten kann, dann kann es auch auf Nachfrage des Netzbetreibers reagieren und bei Bedarf helfen, das Stromnetz stabil halten.

▶ Abspielen

Das Video wird erst nach dem Klick von YouTube geladen und abgespielt. Mit dem Klick stimmen Sie der Datenschutzerklärung von Google zu.

Prio 1: Sauberes Wasser

„Wir haben im vergangenen Jahr gezeigt, dass wir es können“, sagt Dreke mit Blick auf den 250-kWh-Grenzwert. Doch was kann man tun, wenn aus der Stadt sehr viel Abwasser ankommt und der Strombezug diese Grenze absehbar überschreiten würde? Wie weit kann man in einem Klärwerk die Stromverbraucher zeitweilig herunterfahren, ohne die Reinigungsqualität des Werkes zu gefährden?

In Schönerlinde hat das Team von Gnirß und Dreke dazu erst einmal aufgelistet, welche Energieverbraucher am entbehrlichsten sind: Im Winter lassen sich für eine bestimmte Zeit die Beheizung der Werkstraßen abstellen, die Sandräumer im ersten Becken, die Pumpen für den Überschussschlamm, die Rezirkulationspumpen, die Zentrifugenmotoren und endlich auch die mächtigen Gebläse für die Belüftung.

Je nach absehbarem Stromverbrauch können diese Anlagen jetzt automatisch zu- und abgeschaltet werden. Der Teufel steckt dabei freilich im Detail: „Wir mussten uns beispielsweise intensiv damit auseinandersetzen, dass wir durch hohe Anlaufströme der einzelnen Pumpen nicht immer wieder für einige Sekunden über unser 250-kWh-Ziel hinausschießen“, erklärt Dreke.

Besonders heikel war für die Forscher aber das Spiel an den Gebläsen, die die Bakterien mit Sauerstoff versorgen. Denn da agieren die Wissenschaftler unter dem kritischen Blick der Beschäftigten in der Leitwarte. Energiewende hin oder her: Deren Sorge bleibt immer zuerst ihr sauberes Ablaufwasser. „Wir konnten jetzt aber durch sämtliche Jahreszeiten hindurch zeigen, dass wir auch dann das Abwasser noch hervorragend reinigen, wenn wir den Sauerstoffgehalt für die Bakterien zeitweilig auf 0,5 Milligramm absenken oder auch auf 5 Milligramm hochfahren“, resümiert Forschungs- und Entwicklungsleiterin Regina Gnirß. Für eine kurze Zeit machen die Bakterien dieses Auf und Ab bei der Sauerstoffversorgung problemlos mit.

Hintergrundbild: © ahnenenkel.com/Silke Reents

Blaupause für ganz Deutschland

Daraus ergeben sich für das Klärwerk ganz neue Möglichkeiten: Weil die Elektromotoren der Sauerstoffgebläse binnen Sekunden auf Steuerbefehle reagieren, könnte das Klärwerk Regelenergie zur Verfügung stellen. Auf etwa 15 Prozent der Leistung des Klärwerks schätzen die BWB die Flexibilität ein. Für die Anlagen in Berlin komme man so auf eine Regelleistung von 4 bis 5 Megawatt. „Was wir hier machen, ist eine Blaupause für alle Kommunen! Wenn das bei uns funktioniert, dann funktioniert es in ganz Deutschland.“

Für Gnirß sind die neu entdeckten Flexibilitäten dabei nur ein Anfang. Schon heute verbraucht die Ver- und Entsorgung mit Wasser in Deutschland rund 6,6 Terawattstunden (TWh) Strom – so viel wie 1,6 Millionen 4-Personen-Haushalte (Quelle: DWA). Wenn, wie vom Umweltbundesamt empfohlen[3], alle größeren Kläranlagen mit einer weiteren Reinigungsstufe zur Entfernung von Arzneimittelresten ausgerüstet werden, wird der Strombedarf noch steigen (Quelle: UBA). Auch die PKW-Flotten, die bei vielen Stadtwerken absehbar auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden, bieten Chancen zum Verschieben des Stromverbrauchs (siehe Interview).

Gleichzeitig hat Regina Gnirß das Potenzial von Klärgas im Auge, das die Anlagen produzieren – bundesweit weitere 2 TWh pro Jahr (Quelle: UBA). Technisch ist der Betrieb von Gasspeichern und Blockheizkraftwerken ein alter Hut. Aber der Gaspreis sei so niedrig, dass es sich betriebswirtschaftlich einfach nicht lohne, das Gas zurückzuhalten oder ins Gasnetz einzuspeisen. Und gleichzeitig fehlten mit dem geltenden Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Anreize, den Windstrom einfach direkt für die Kläranlage zu verwenden. „Letztlich geht es auch darum, diese Herausforderungen zusammen mit den anderen Partnern in WindNODE der Politik klar zu machen“, sagt die Forschungs- und Entwicklungsleiterin, „und so die richtigen Regeln für die Energiewende zu entwickeln“.

3 Fragen an...

Regina Gnirß, Leiterin Forschung & Entwicklung bei den Berliner Wasserbetrieben

Was bringt Ihnen WindNODE?

Wir können hier unsere Klärwerke als Reallabore nutzen und zeigen, wie viel wir für die Energiewende leisten können und wo unter den heutigen Rahmenbedingungen die Grenzen liegen. Über WindNODE und SINTEG können wir diese Herausforderungen der Politik klar machen und so helfen, dass die bestehenden Regeln im Sinne der Energiewende geändert werden.

Welche unerwarteten Erfolge gab es im Projekt?

Wir erweitern in WindNODE die Steuerung unserer Kläranlage in Schönerlinde. Bisher wird eine Kläranlage ausschließlich mit Fokus auf die Abwasserreinigung betrieben. Künftig kommt aber noch der Energieverbrauch als Regelparameter dazu. Da konnten wir beispielsweise Lösungen für sehr praktische Probleme, wie den Umgang mit Anlaufstromspitzen der Elektromotoren, entwickeln.

Wo kann man sich das ansehen?

Führungen auf dem Klärwerk Schönerlinde können über die Mail fuehrungen@bwb.de oder telefonisch (030-8644-6393) vereinbart werden.

Christopher Dreke ist Wissenschaftler und Doktorand innerhalb des WindNODE-Projekts der Berliner Wasserbetriebe. Hier erklärt er, was die Elektroautos der Wasserbetriebe mit der Energiewende zu tun haben.

„E-Mobilität mit BSR und BVG gemeinsam nutzen“

Die Berliner Wasserbetriebe untersuchen in WindNODE auch die Chancen, Elektroautos für die Energiewende nutzbar zu machen. Was passiert da?

Die Hälfte unserer PKW sind heute schon Elektroautos, das sind 82 klassische Kleinwagen und sechs Transporter. Wir wollen diesen Anteil bis 2021 auf 80 Prozent steigern. Eine solche Flotte hat dann schon eine Speicherkapazität von bis zu 5,5 Megawattstunden (MWh), die wir intelligent ins Stromnetz einbringen wollen. Der erste Schritt dazu sind die 100 Ladesäulen mit intelligenter Software, die wir in WindNODE aufgebaut haben.

Wie setzen Sie die Fahrzeuge ein?

Wir entwickeln die Software so weiter, dass sie nicht nur die Abrechnung der Fahrzeuge übernimmt, sondern auch Daten wie den Kilometer- und Ladestand sowie die Ladezeit erfasst. Nur auf dieser Basis kann man dann ein Lastmanagement aufbauen.

Was heißt das?

Wenn wir den Ladestand der Batterien kennen und wenn wir aus der Einsatzplanung wissen, wann der PKW oder Transporter wieder gebraucht wird, dann können wir die Aufladung in eine geeignete Zeit legen: also beispielsweise raus aus dem frühen Abend und rein in die Morgenstunden, wenn der Stromverbrauch in der Stadt gering ist. Oder, weitergedacht, auch in eine Zeit, in der viel Wind- oder Solarstrom im Netz sind.

Lässt sich eine solche Software noch weiter nutzen?

Wir wollen diese Software so erweitern, dass die privaten Mitarbeiterfahrzeuge geladen werden können und dass man diesen Strom dann auch abrechnen kann. Im nächsten Schritt planen wir eine Kooperation mit anderen Infrastrukturunternehmen der Stadt. Wir haben heute bereits einen Carsharing-Pool mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der Berliner Stadtreinigung (BSR), der perspektivisch von Diesel auf Elektro umgebaut werden soll. Wenn die Unternehmen sich die Fahrzeuge teilen, sind die Risiken durch die höheren Anschaffungskosten besser verteilt und die Autos stehen seltener ungenutzt rum.

Wie konkret ist das?

In Steglitz liegen eine Kanalbetriebsstelle der Wasserbetriebe, ein Busdepot der BVG und eine Recyclinghof der BSR direkt nebeneinander. Und die Unternehmen haben die Absicht erklärt, ihre Potenziale bei E-Mobilität und Energiemanagement zu bündeln. Diese Ideen sind aus WindNODE heraus angeschoben worden.

veröffentlicht am 2. April 2019

Text: ahnen&enkel/Marcus Franken